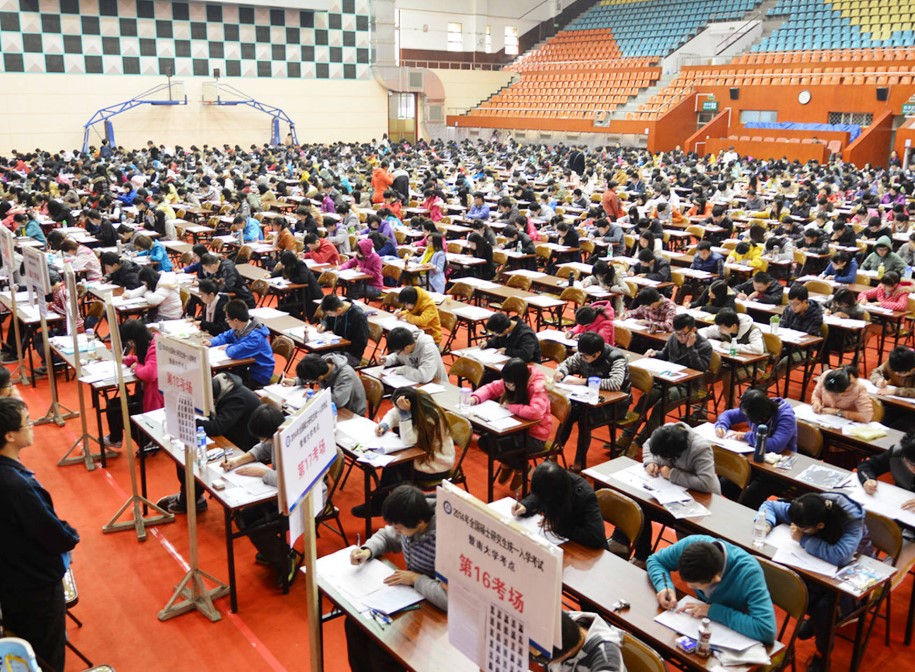

据媒体报道,2023年考研报名人数达到474万人,录取率不超过20%,超过300万考研学子注定落榜。

对此,中国青年报文章称,“在考研面前,失败似乎并不是一个小概率事件。

在现阶段而言,不少同学将考研上岸看成一棵救命稻草,但在人生长河中,考研只是其中一个插曲。

生活中的挑战还有很多,机遇也是一样,在漫漫人生路中,“上岸”与否并不会带来人生质的差别。

因此,考研并不是人生发展的“唯一选项”,“上岸”更不是一个终点。”

所谓的上岸,无非是两种情况,一种是考研,另一种是考公,还真是现在经济发展的两个典型。

前者更加注重锻炼个人制造蛋糕的能力,后者更加注重分蛋糕的机会。

现阶段对于学生来说,考研的重要动力之一是劳动市场的供需关系,尤其是去年本应该成为就业旺季的秋招。

因为疫情等原因受到影响很大,一个是企业的经营压力降低扩招需求,另一个是学校的防疫重要程度高于学生的就业需求。

防疫大于一切,学生应该还是印象深刻的,封控要求是非常严格的。

错过了秋招,叠加经济下行压力,考研成了逃离今年就业压力的一根稻草,把进入劳动力市场推后3年,之后还可以选择读博。

大家也会发现一个矛盾,一方面是各地急需年轻劳动力的输入,来支撑本地的产业发展和土地财税。

年轻人口是未来地方发展的战略资源,从买房、生育、消费、社保、养老等主要贡献。

但另一方面年轻人失业率这几年又不断升高,16~24岁劳动力调查失业率高达18%,约五个人就有一个人处于失业。

表现为地方非常期待年轻人口流入来支撑本地的土地财税,这几年各地迅速下调落户门槛,但又无法提供与之匹配的就业机会。

其实还是有点短视,地方过度依赖土地财税和大基建,在产业转型上又进度缓慢,无法为新时代的年轻人提供相应的岗位。

我国已经完全跨越中等收入陷阱,可能还需要加速产业的升级和建立内循环,才能真正的摆脱这个风险。点击收藏本站,随时了解时事热点、娱乐咨询、游戏攻略等更多精彩文章。